Leggende Orientali – CHÔBEI DI BANDZUIN

Leggenda dal Giappone

Tradotta da Dario55

CHÔBEI DI BANDZUIN

Chôbei di Bandzuin era il capo della Otokodaté di Yedo. In origine era chiamato Itarô ed era figlio di un rônin che viveva nel paese.

Un giorno, quando aveva solo dieci anni, andò con un compagno di giochi a fare il bagno nel fiume e, mentre i due stavano giocando, cominciarono a litigare sul loro gioco, tanto che Itarô, afferrato l’altro ragazzo lo buttò nel fiume e lo fece affogare. Poi tornò a casa e disse al padre:

«Oggi sono andato a giocare al fiume con un mio amico, e poiché lui è stato scortese con me, l’ho buttato nell’acqua e l’ho ucciso».

Quando il padre lo udì parlare con tanta calma, come se nulla fosse accaduto, ne fu sbalordito e disse:

«Questa è una cosa davvero terribile. Anche se sei ancora un bambino, dovrai pagare per quello che hai fatto. Perciò questa notte stessa dovrai fuggire segretamente a Yedo e prendere servizio presso un nobile samurai, e forse, quando sarà il momento, diventerai un soldato anche tu».

Detto questo, gli diede una borsa di monete d’argento e una buona spada, opera del celebre fabbro Rai Kunitoshi, e lo mandò fuori dalla provincia in tutta fretta. Il mattino seguente i genitori del bambino ucciso vennero a esigere che Itarô fosse consegnato loro per subire la giusta punizione, ma era troppo tardi e non poterono fare altro che seppellire il figlio e piangere la sua perdita.

Itarô percorse in gran fretta la strada per Yedo e qui trovò lavoro come garzone in un negozio. Ma ben presto, stanco di questo genere di vita e sempre più desideroso di diventare un soldato, tanto fece che riuscì a entrare al servizio di uno Hatamoto di nome Sakurai Shôzayémon e cambiò il nome in Tsunéhei. Sakurai Shôzayémon aveva un figlio di nome Shônosuké, un giovane di diciassette anni che si affezionò a tal punto a Tsunéhei da portarlo con sé dovunque andava trattandolo in tutto e per tutto come un suo pari.

Quando Shônosuké andava alla scuola di scherma, Tsunéhei lo accompagnava e così, dal momento che aveva una natura forte e attiva, diventò presto un abile spadaccino.

Un giorno, mentre Shôzayémon era fuori casa, il figlio Shônosuké disse a Tsunéhei:

«Tu sai bene quanto mio padre è appassionato del gioco della palla: dev’essere uno sport fantastico. Dato che oggi è fuori casa, pensi che potremmo giocare tu e io?»

«Ci sarà da divertirsi», rispose Tsunéhei. «Presto, giochiamo prima che il padrone torni a casa».

E così i due ragazzi uscirono in giardino e cominciarono a prendere a calci una palla. Ma, poiché non avevano esperienza, non riuscivano a sollevarla da terra. Alla fine Shônosuké, con un forte calcio, fece volare in alto la palla che però, contrariamente alle sue aspettative, andò a cadere nel giardino confinante che apparteneva a un certo Hikosaka Zempachi, maestro di esercizi di lancia, noto per il suo carattere scontroso e irascibile.

«Oh, amico mio, che facciamo adesso?», disse Shônosuké. «Abbiamo perso la palla di mio padre mentre lui non c’era, e se andiamo da quel villano del nostro vicino a chiedergli di restituircela, riceveremo solo rimproveri e insulti».

«Non preoccuparti», rispose Tsunéhei; «andrò da lui, gli chiederò scusa per la nostra sbadataggine e gli chiederò indietro la palla».

«Va bene, ma ti sgriderà, e non voglio che accada».

«Non preoccuparti per me. M’importa poco di cosa dirà».

E così Tsunéhei andò alla casa del vicino a chiedere indietro la palla.

Mentre i due ragazzi giocavano, Zempachi, il vicino scontroso, stava passeggiando in giardino e ammirava la bellezza dei suoi crisantemi preferiti, quand’ecco che la palla volò oltre il muro di cinta e lo colpì dritto in faccia. Zempachi, che era abituato solo a moine e adulazioni, fu preso da un violento accesso di rabbia e mentre stava pensando al modo di vendicarsi su chiunque fosse stato mandato a chiedere indietro la palla, arrivò Tsunéhei e disse a uno dei servitori di Zempachi:

«Sono veramente spiacente di dover confessare che durante l’assenza del mio padrone ho preso la sua palla e, nel tentativo di giocarci, l’ho calciata maldestramente oltre il vostro muro. Vi prego umilmente di scusarmi e di restituirmi la palla».

Il servitore andò da Zempachi e gli ripeté le parole di Tsunéhei. Zempachi si arrabbiò ancora di più e ordinò che Tsunéhei fosse condotto davanti a lui.

«Allora, ragazzo», gli disse, «il tuo nome è Tsunéhei?»

«Sì, mio signore, al vostro servizio. Ho una grande paura nel chiedervi perdono per la mia sbadataggine, tuttavia vi prego di scusarmi e di farmi riavere la palla».

«Pensavo che la colpa di questo fosse del tuo padrone Shôzayémon, ma a quanto pare sei stato tu a calciare la palla».

«Sì, mio signore. Sono stato io e sono profondamente dispiaciuto di quello che ho fatto. Per favore, posso chiedervi di restituirmi la palla?», disse Tsunéhei inchinandosi umilmente.

Per un po’ Zempachi rimase in silenzio, ma alla fine disse:

«Lo sai, razza di canaglia, che la tua dannata palla mi ha colpito in faccia? Dovrei ucciderti seduta stante per un simile affronto, ma voglio risparmiarti la vita per questa volta, quindi riprenditi la tua palla e levati dai piedi!»

E detto questo si avvicinò a Tsunéhei, lo colpì, poi gli diede uno schiaffo e un calcio.

Allora Tsunéhei, che fino a quel momento si era sforzato di tenere un atteggiamento umile per il desiderio di riavere la palla, montò su tutte le furie e disse:

«Mi sono ampiamente scusato per la mia sbadataggine, ma tu mi hai insultato e colpito, maleducato furfante! Tieniti la palla, non so che farmene», ed estratto il pugnale tagliò in due la palla, la gettò a Zempachi e tornò a casa.

Ma Zempachi, sempre più furibondo, chiamò uno dei servitori e gli disse:

«Quel ragazzo, Tsunéhei, è stato molto insolente. Vai alla porta del vicino, chiedi di Shôzayémon e digli che ti ho ordinato di riportare qui Tsunéhei perché voglio ucciderlo».

Il servitore partì per portare il messaggio.

Nel frattempo Tsunéhei era tornato alla casa del padrone, e quando Shônosuké lo vide, chiese:

«Sono sicuro che sei stato trattato male, ma hai riportato la palla?»

«Sono andato fin là e mi sono scusato, ma in cambio sono stato picchiato e preso a calci e trattato con la più grande maleducazione. Avrei ammazzato quel miserabile senza pensarci un attimo, ma sapevo che se l’avessi fatto mentre vivo ancora in questa casa, avrei recato danno alla vostra famiglia. Nel vostro interesse ho sopportato con pazienza quel trattamento villano, ma adesso vi prego di lasciarmi partire e diventare un rônin, in modo che possa vendicarmi di quell’uomo».

«Penso che tu abbia fatto bene», replicò Shônosuké. «Ma in fin dei conti abbiamo solo perduto una palla, e non credo che a mio padre importi o che vorrà rimproverarci».

Ma Tnunéhei non voleva sentire ragioni ed era deciso lavare l’onta ricevuta. Mentre stavano parlando, arrivò il servitore di Zempachi a chiedere la consegna di Tsunéhei in quanto questi aveva insultato il suo padrone. Shônosuké rispose che suo padre non era in casa, e che in sua assenza non poteva fare niente.

Infine Shôzayémon tornò a casa e, quando udì ciò che era accaduto, fu molto addolorato ed era incerto sul da farsi, quando arrivò un secondo servitore di Zempachi a chiedere che Tsunéhei fosse consegnato senza indugio.

Allora Shôzayémon, vedendo che l’affare era serio, chiamò il giovane presso di sé e gli disse:

«Quello Zempachi è crudele e spietato, e se andrai a casa sua, sarai sicuramente ucciso. Perciò prendi questi cinquanta ryō e scappa a Osaka o a Kiôto, dove potrai metterti in affari ed essere al sicuro».

«Mio signore», rispose Tsunéhei commosso per la gentilezza del suo padrone, «ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua grande bontà, ma sono stato insultato e calpestato, e anche se dovessi perdere la vita nel tentativo, ripagherò Zempachi per quello che ha fatto».

«Bene, allora dal momento che vuoi vendicarti, va’ e combatti, e che la vittoria ti arrida! Ma molto dipende dalla lama che porterai con te, e temo che la tua arma sia di scarso valore, per cui ti darò io una spada», e porse a Tsunéhei la propria spada.

«No, mio signore», replicò Tsunéhei, «ho una delle celebri spade di Rai Kunitoshi, di cui mio padre mi fece dono. Non l’ho mai mostrata a vostra signoria, ma l’ho riposta al sicuro nella mia stanza».

Quando Shôzayémon vide la spada e la esaminò, ne fu grandemente ammirato e disse:

«È veramente una splendida lama su cui potrai fare affidamento. Prendi, dunque, e comportati con onore nel combattimento. Ma ricorda che Zempachi è un abile combattente con la lancia, quindi usa la massima prudenza».

Così Tsunéhei, dopo aver ringraziato il padrone per la sua gentilezza, si congedò rispettosamente, andò alla casa di Zempachi e disse al servitore.

«Credo che il tuo padrone voglia parlare con me. Sii così gentile da condurmi alla sua presenza».

Il servitore lo guidò in giardino, dove Zempachi, con la lancia in mano, lo stava aspettando per ucciderlo. Non appena lo vide, Zempachi gridò:

«Ha! Sei tornato! E adesso per la tua insolenza ti ucciderò con le mie mani!»

«Sei tu l’insolente!», replicò Tsunéhei. «Sei un animale, non un samurai! Vieni qui e vediamo un po’ chi di noi è il migliore!»

Avvampando d’ira Zempachi si gettò con la sua lancia contro Tsunéhei, ma questi, confidando nella sua ottima spada, attaccò Zempachi che, pur essendo un abile combattente, non riuscì ad avere la meglio. Alla fine Zempachi, persa la sua grinta, cominciò a combattere con minore attenzione, tanto che Tsunéhei colse l’occasione opportuna e gli tagliò il manico della lancia. Allora Zempachi estrasse la spada, e due del seguito accorsero per aiutarlo; ma Tsunéhei ne uccise uno e ferì Zempachi alla fronte. Il secondo uomo fuggi impaurito dal valore del giovane, mentre Zempachi era accecato dal sangue che colava dalla ferita sulla fronte. Allora Tsunéhei disse:

«Uccidere uno che è come cieco sarebbe indegno di un soldato. Asciugati il sangue dagli occhi, Zempachi, e combattiamo lealmente».

Allora Zempachi, asciugatosi il sangue, si legò un fazzoletto attorno alla testa e riprese a lottare disperatamente. Ma alla fine il dolore della ferita e la perdita di sangue ebbero la meglio su di lui, e Tsunéhei poté abbatterlo con un colpo alla spalla e ucciderlo senza difficoltà.

Poi Tsunéhei andò a riferire tutti gli avvenimenti al governatore di Yedo e fu messo in prigione in attesa del risultato di un’inchiesta. Ma il capo dei sacerdoti di Bandzuin, che aveva udito parlare della cosa, si presentò al governatore e gli raccontò tutte le cattive azioni commesse da Zempachi e, ottenuto il perdono per Tsunéhei, lo portò a casa sua e gli diede lavoro come portinaio del tempio.

Tsunéhei cambiò allora il proprio nome in Chôbei e si guadagnò grande rispetto presso la gente dei dintorni, sia per le sue capacità che per le sue buone azioni. Se qualcuno era in difficoltà, lo aiutava senza curarsi del proprio vantaggio o pericolo, fino a quando la gente cominciò a considerarlo un padre e molti giovani si unirono a lui e diventarono suoi apprendisti. Fu così che costruì una casa presso Hanakawado, ad Asakusa, e visse lì con i suoi apprendisti che affittava come lancieri e fanti ai Daimio e agli Hatamoto, trattenendo per sé un decimo del loro compenso. Ma se qualcuno di loro si ammalava o aveva dei problemi, Chôbei lo curava e assisteva, procurandogli medici e medicine. E la fama della sua benevolenza si diffuse, finché gli apprendisti furono più di duemila, impegnati in ogni parte della città. Ma la generosità di Chôbei cresceva di pari passo con la sua magnanimità, e tutti lodavano il suo cuore buono e generoso.

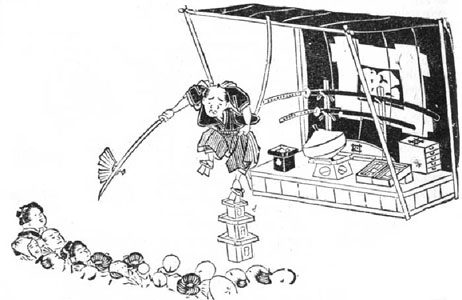

Era il tempo in cui gli Hatamoto si erano organizzati in bande di Otokodaté, i cui capi erano Midzuno Jiurozayémon, Kondô Noborinosuké e Abé Shirogorô. Le società dei nobili disprezzavano le società delle guardie e le trattavano con sdegno, tentando di gettare il discredito su Chôbei e i suoi valorosi uomini; ma le armi dei nobili indietreggiavano di fronte a loro, e ogni volta che tentavano di gettare il discredito su Chôbei, erano loro a essere coperti di ridicolo. Così c’era grande odio tra le due parti.

Un giorno in cui Chôbei era andato a divertirsi in una casa da tè a Yoshiwara, vide un tappeto di panno steso sul pavimento di una stanza al piano superiore decorata come per un’occasione speciale e chiese al padrone di casa chi fosse l’ospite di riguardo che stavano aspettando. Il padrone rispose che il suo signore Jiurozayémon, capo dell’Otokodaté degli Hatamoto era atteso per quel pomeriggio. Udendo questo, Chôbei disse che, dal momento che desiderava ardentemente incontrare Jiurozayémon, si sarebbe sdraiato ad attendere il suo arrivo. Il padrone di casa era perplesso e non sapeva cosa dire, ma non aveva il coraggio di opporsi a Chôbei, quel potente capo di Otokodaté. E così Chôbei si spogliò e si sdraiò sul tappeto. Dopo un po’ giunse Jiurozayémon e, arrivato in cima alle scale, trovò un uomo alto e robusto sdraiato nudo sul tappeto che era stato preparato per lui.

«Chi è questa volgare canaglia?», gridò infuriato al padrone di casa.

«Mio signore, è Chôbei, il capo dell’Otokodaté», rispose tremando l’uomo.

Jiurozayémon ebbe subito il sospetto che Chôbei si stesse comportando così per insultarlo, quindi si sedette a fianco dell’uomo addormentate e, accesa la pipa, cominciò a fumare. Quando ebbe finito, rovesciò la cenere bollente nell’ombelico di Chôbei; ma Chôbei, sopportando il dolore, continuò a far finta di dormire. Jiurozayémon riempì la pipa dieci volte di seguito e per dieci volte versò la cenere bollente sull’ombelico di Chôbei, ma questi non si mosse e non disse una parola. Allora Jiurozayémon, meravigliato per quella grande forza d’animo, lo scosse e lo svegliò dicendo:

«Chôbei! Chôbei! Svegliati!»

«Che succede?», disse Chôbei sfregandosi gli occhi come se si fosse appena svegliato da un sonno profondo. Poi, vedendo Jiurozayémon, fece finta di essere spaventato e disse:

«Mio signore, vi riconosco; sono stato molto scortese verso vostra signoria. Ho esagerato con il vino e mi sono addormentato: supplico vostra signoria di perdonarmi»

«Il tuo nome è Chôbei?»

«Sì, mio signore, al tuo servizio. Sono un povero soldato che non conosce le buone maniere, per questo sono stato tanto sgarbato. Ti prego, mio signore, perdona la mia maleducazione».

«Va bene, va bene; la fama di Chôbei di Bandzuin è nota a tutti, e sono lieto di averti incontrato. Diventiamo amici».

«È un grande onore per un umile soldato incontrare di persona un nobile signore».

Mentre stavano parlando, le cameriere servirono loro pesce e vino, e Jiurozayémon invitò Chôbei a festeggiare con lui e, convinto di fargli una sgarbatezza, gli offrì una grande coppa di vino, che però Chôbei bevve fino all’ultima goccia senza fare una piega, restituendola poi al suo ospite, che non avrebbe mai creduto che Chôbei reggesse l’alcol così bene. Allora Jiurozayémon tentò un’altro stratagemma per infastidire Chôbei e, sperando di spaventarlo, disse:

«Chôbei, permettimi di offrirti un po’ di pesce»

Ciò detto estrasse la spada e infilzando un pezzo di pesce arrosto con la punta lo spinse verso la bocca di Chôbei. Un uomo qualunque si sarebbe spaventato di accettare un boccone offerto con tanta rudezza, ma Chôbei si limitò ad aprire la bocca e a mangiare il pezzo di pesce dalla punta della spada senza che un muscolo trasalisse. Mentre Jiurozayémon si domandava in cuor suo che razza di uomo fosse mai quello, che niente poteva spaventare, Chôbei gli disse:

«Questo incontro con vostra signoria è stato per me un’occasione propizia, e amerei che vostra signoria accettasse un mio umile dono in ricordo di esso. C’è qualcosa che piacerebbe in particolare a vostra signoria?»

«Ho una grande passione per la pasta fredda».

«Allora avrò l’onore di ordinarne un po’ per vostra signoria».

E detto questo Chôbei scese le scale e chiamò uno dei suoi apprendisti di nome Gombei che lo aveva aspettato, gli diede cento ryō, gli disse di mettere insieme il più presto possibile tutta la pasta fredda che poteva trovare nelle botteghe vicine e di ammucchiarla davanti alla casa da tè. Gombei rientrò a casa, radunò gli apprendisti di Chôbei e li spedì in tutte le direzioni a comprare pasta fredda.

Jiurozayémon nel frattempo stava pensando al piacere che avrebbe provato nel deridere Chôbei per avergli offerto un dono modesto e insignificante. Ma quando, un po’ alla volta, la pasta cominciò ad ammucchiarsi e a formare una vera e propria montagna tutto attorno alla casa da tè, vide che non avrebbe potuto svergognare Chôbei e tornò a casa contrariato.

A quei tempo nella provincia di Yamato viveva un daimio di nome Honda Dainaiki. Questi un giorno, circondato da molti del suo seguito, mostrò una spada e ordinò loro di osservarla attentamente e dire da quale officina di fabbro era uscita la lama.

«Penso che sia una lama di Masamuné», disse un certo Fuwa Banzayémon.

«No», disse Nagoya Sanza dopo aver esaminato attentamente l’arma, «è sicuramente una Muramasa».

Un terzo samurai, di nome Takagi Umanojô, dichiarò essere opera di Shidzu Kanenji; e non riuscendo a mettersi d’accordo, ma restando anzi ciascuno della sua opinione, il loro signore mandò a chiamare un celebre esperto per decidere sulla questione. L’esperto dichiarò essere un’autentica Muramasa, proprio come aveva detto Sanza. Questi fu ben contento del giudizio, ma gli altri due tornarono a casa piuttosto mortificati. Umanojô, pur avendo avuto torno, non covava rancore né cattive intenzioni, ma Banzayémon, che era un tipo superbo e orgoglioso della sua importanza, provava del risentimento contro Sanza e cercava un’occasione per svergognarlo. Infine, sempre più ansioso di vendicarsi di Sanza, andò dal principe e gli disse:

«Vostra signoria dovrebbe vedere Sanza tirare di scherma: il suo modo di maneggiare la spada va al di là di ogni lode. So bene che non posso stargli alla pari, ma, se vostra signoria acconsente, vorrei misurarmi in un combattimento con lui».

Allora il principe, che era molto giovane e pensava che sarebbe stato uno spettacolo divertente, mandò subito a chiamare Sanza e gli disse che desiderava vederlo tirare di scherma con Banzayémon. I due uscirono dunque in giardino e si misero l’uno di fronte all’altro, armati con spade di legno. Banzayémon era orgoglioso della propria abilità ed era convinto che nessuno gli stesse alla pari nel tirare di scherma, per cui era sicuro che avrebbe avuto facilmente ragione di Sanza e pregustava il piacere della facile vittoria che lo avrebbe pienamente ripagato dell’umiliazione subita durante la discussione sulla spada. Ma si accorse ben presto che aveva sottovalutato l’abilità di Sanza il quale, non appena vide che l’avversario lo stava attaccando furiosamente e con le peggiori intenzioni, colpì Banzayémon con un rapido colpo sul polso, tanto forte che gli cadde la spada e, prima che potesse raccoglierla, gli assestò un secondo colpo sulla spalla che lo spedì a rotolare nella polvere. A quella vista tutti gli ufficiali presenti lodarono la bravura di Sanza, e Banzayémon, completamente sconfitto, corse a casa e non si fece vedere per un po’.

Dopo questo episodio, Sanza crebbe molto nel favore e nella stima del suo signore, e Banzayémon, geloso di lui più che mai, si finse malato e rimase a casa facendo piani per rovinare Sanza.

Avvenne che il principe, desiderando che la lama di Murasama fosse montata in una spada, fece chiamare Sanza e la affidò a lui ordinandogli di incaricare il più abile artigiano nella manifattura di foderi e ornamenti; Sanza, ricevuta la lama, la portò a casa e la ripose con cura.

Quando Banzayémon udì ciò, fu pieno di gioia, vedendo che era arrivata l’occasione per vendicarsi. Decise, se ne avesse avuto la possibilità, di uccidere Sanza, ma comunque di rubare la spada che il principe gli aveva affidato, ben sapendo che se Sanza avesse perso la lama, lui e la sua famiglia sarebbero caduti in rovina. Poiché era solo, senza moglie né figli, vendette i mobili e, trasformato in denaro contante tutto ciò che possedeva, si preparò a fuggire dal paese. Quando ebbe finito di prepararsi, una notte si recò a casa di Sanza e tentò di entrare di nascosto, ma porte e imposte erano accuratamente sbarrate dall’interno, e non c’erano aperture attraverso cui introdursi. Ma tutto taceva: evidentemente la gente di casa era quasi addormentata. Così si arrampicò al piano superiore ed essendo riuscito ad aprire una finestra, entrò. Con passi leggeri come quelli di un gatto strisciò al piano di sotto e guardando in una stanza, vide Sanza e la moglie dormire sulle stuoie, con il giovane figlio tredicenne Kosanza raggomitolato fra loro nella sua coperta. La luce della lampada notturna era al suo ultimo guizzo, ma aguzzando la vista attraverso l’oscurità, riuscì a vedere la famosa Murasama del principe poggiata su un sostegno nella parte rialzata della stanza. Allora strisciò furtivamente fino a raggiungerla e la infilò nella cintura. Poi, avvicinatosi a Sanza, si mise a cavalcioni sul suo corpo addormentato e brandendo la spada, gli sferrò un fendente alla gola. Ma nell’agitazione gli tremò la mano e riuscì a procurargli solo una scalfittura. Sanza, svegliandosi con un sussulto e cercando di saltare in piedi, si accorse che un uomo stava su di lui e lo teneva bloccato a terra. Tese le mani per lottare con il suo nemico, ma Banzayémon, con un balzo all’indietro, buttò a terra con un calcio la lampada e aprendo le imposte si lanciò nel giardino. Afferrata la spada, Sanza si buttò all’inseguimento, mentre la moglie, riaccesa la lampada e armata lei stessa di una piccola lancia uscì dietro di lui. Allora Banzayémon, che se ne stava nascosto nell’ombra di un grande pino, vedendo la lampada e temendo di essere scoperto, afferrò una pietra, la lanciò verso la luce e, avendo avuto la fortuna di colpirla, la spense. Poi si arrampicò non visto sul recinto e fuggì nell’oscurità.

Dopo che Sanza ebbe cercato inutilmente dappertutto in giardino, tornò nella propria stanza ed esaminò la ferita e, assodato che era veramente leggera, cominciò a guardarsi intorno per vedere se il ladro aveva portato via qualcosa; ma quando gli occhi si posarono sul punto dove c’era stata la Murasama, vide che era scomparsa. Cercò dappertutto, ma non riuscì a trovarla. La preziosa lama che il principe gli aveva affidato era stata rubata e la colpa sarebbe stata sua. Pieni di dolore e di vergogna per la perdita Sanza, la moglie e il figlio rimasero nella più grande apprensione fino al levarsi del giorno, quando riferirono il fatto a uno dei consiglieri del principe e aspettarono in una stanza separata di ricevere i comandi del loro signore.

Si venne presto a sapere che Banzayémon, che era fuggito dalla provincia, era il ladro; e i consiglieri riferirono il fatto al principe il quale, pur esprimendo tutta la sua condanna per l’azione meschina di Banzayémon, non poteva non considerare Sanza responsabile di non aver preso delle precauzioni più efficaci per garantire la sicurezza della lama che gli era stata affidata. Fu deciso quindi che Sanza sarebbe stato allontanato dal servizio del principe e i suoi beni sarebbero stati confiscati, con la condizione che, se fosse riuscito a trovare Banzayémon e a ricuperare la Murasama perduta, sarebbe stato reintegrato nella sua precedente posizione. Sanza, che fin dal primo momento si era preparato a ricevere una punizione severa, accettò la decisione senza lamentarsi e, affidati la moglie e il figlio alle cure dei parenti, si preparò a lasciare il paese come rônin e ad andare alla ricerca di Banzayémon.

Prima di partire tuttavia pensò di andare a far visita all’ufficiale suo collega Takagi Umanojô e a consigliarsi con lui sul modo di operare per ottenere il suo scopo. Ma questo Umanojô, che era per natura un tipo irascibile, gli rispose in modo villano e gli disse:

«È vero che Banzayémon è considerato un ladro, ma è anche vero che la spada è andata perduta per colpa della tua negligenza. Hai perso tempo venendo a chiedermi aiuto: devi arrangiarti da solo».

«Ah!», replicò Sanza, «vedo che anche tu provi risentimento verso di me perché ti ho battuto nel giudicare la spada. Non sei meglio di Banzayémon!»

E con l’amarezza nel cuore per il comportamento del suo compagno, lasciò la casa deciso a uccidere Umanojô prima di mettersi sulle tracce di Banzayémon. Così, fingendo di mettersi in viaggio, si nascose in una locanda in attesa di un’occasione per assalire Umanojô.

Un giorno Umanojô, che era molto appassionato di pesca, aveva portato il figlio Umanosuké, un ragazzo di sedici anni, in riva al mare, e mentre i due si stavano divertendo a pescare videro improvvisamente un samurai che correva verso di loro e quando fu vicino a loro, riconobbero Sanza. Umanojô, pensando che Sanza fosse tornato per parlare di qualcosa di importante, posò la lenza e gli andò incontro. Allora Sanza gridò:

«Umanojô! Estrai la spada e difenditi! Non eri forse d’accordo con Banzayémon per sfogare il tuo risentimento contro di me? Fuori la spada! Hai fatto scappare il tuo complice, ma tu sei qui e devi rispondere delle tue azioni. È inutile che ti proclami innocente, la tua faccia stupita non ti salverà. Difenditi, codardo e traditore!», e così dicendo sguainò la spada.

«No, Sanza», replicò l’altro, cercando di rispondere in modo ragionevole per calmare la sua ira, «non sono colpevole dei fatti di cui mi accusi. Non gettare via il tuo onore con un’azione così meschina».

«Furfante mentitore!» disse Sanza. «Non pensare di ingannarmi. Conosco bene la falsità del tuo cuore», e gettandosi su Umanojô lo colpì alla fronte facendolo cadere sulla sabbia agonizzante.

Nel frattempo Umanosuké, che stava pescando a una certa distanza dal padre, corse verso di lui non appena lo vide in quella situazione di pericolo e gettò una pietra verso Sanza sperando di distrarlo; ma prima che potesse raggiungere il luogo del combattimento, Sanza vibrò il colpo mortale e Umanojô giacque cadavere sulla spiaggia.

«Fermati, Sanza, assassino di mio padre!» gridò Umanosuké estraendo la spada. «Fermati e combatti con me perché possa vendicare la sua morte!»

«Il fatto che tu voglia uccidere il nemico di tuo padre», disse Sanza di rimando, «è una cosa giusta e onorevole, e benché io avessi un giusto motivo di dissidio con tuo padre e per questo l’abbia ucciso, come conviene a un samurai, mi farei volentieri togliere la vita da te in questo stesso istante; ma la vita mi è preziosa perché mi serve a uno scopo: punire Banzayémon e riportare indietro la spada rubata. Quando avrò restituito la spada al mio signore, ti accorderò la tua vendetta, e tu potrai uccidermi. La parola di un soldato è verità, ma come garanzia che manterrò la mia promessa ti lascerò in ostaggio mia moglie e mio figlio. Trattieni la tua mano vendicatrice, ti prego, finché il mio scopo sarà raggiunto».

Umanosuké, che era un giovane coraggioso e d’onore, noto nel clan per la bontà del suo cuore e per l’abilità nell’uso delle armi, quando udì l’umile richiesta di Sanza, si calmò e disse:

«D’accordo, aspetterò e prenderò tua moglie e tuo figlio come ostaggi in attesa del tuo ritorno».

«Ti ringrazio umilmente», disse Sanza. «Quando avrò punito Banzayémon, tornerò e tu potrai esigere la tua vendetta».

Così Sanza s’incamminò verso Yedo per cercare Banzayémon, e Umanosuké pianse sulla tomba del padre.

Banzayémon, non appena arrivato a Yedo, si trovò senza amici e senza un modo per guadagnarsi da vivere, quando casualmente venne a conoscenza della fama di Chôbei di Bandzuin, il capo degli Otokodaté, e si rivolse a lui per chiedere aiuto; entrato nella confraternita, si mantenne dando lezioni di combattimento. Stava esercitando questa attività da un po’ di tempo e si era guadagnato una certa reputazione, quando Sanza arrivò in città e cominciò a cercarlo. Ma i giorni e i mesi passavano e, dopo un anno di ricerche infruttuose, Sanza, che aveva speso tutto il suo denaro senza trovare il minimo indizio di dove si trovasse il suo nemico, fu costretto a guadagnarsi da vivere ingegnandosi a fare l’indovino. Per quanto lavorasse, era molto duro per lui mettere insieme quel tanto che bastava per pagarsi il vitto quotidiano, e nonostante tutte le sofferenze e i disagi, la sua vendetta sembrava allontanarsi sempre di più, quando gli venne in mente che lo Yoshiwara era uno dei luoghi più movimentati della città e che se avesse cominciato a guardarsi intorno da quelle parti, presto o tardi si sarebbe certamente imbattuto in Banzayémon. Si comprò quindi un cappello di bambù intrecciato che gli nascondeva completamente il viso e si mise in attesa a Yoshiwara.

Un giorno Banzayémon e due degli apprendisti di Chôbei, Tôken Gombei e Shirobei, che per la sua indole ribelle e indomabile era soprannominato “il puledro selvaggio”, si stavano divertendo e bevevano al piano superiore di una casa da tè a Yoshiwara, quando Tôken Gombei, gettando uno sguardo distratto giù verso la strada, vide passare un samurai vestito poveramente con abiti logori, ma il cui aspetto miserevole contrastava con l’atteggiamento fiero e orgoglioso.

«Guardate là!» disse Gombei richiamando l’attenzione degli altri. «Guardate quel samurai. Sporco e vestito come un pezzente eppure non ci vuol molto a capire che è di nobile nascita! Se noi non indossassimo vestiti così raffinati, non avremmo certo l’aspetto che ha lui».

«Già», disse Shirobei. «Credo che potremmo fare amicizia con lui e chiedergli di salire a bere una coppa di vino con noi. Però non sarebbe decoroso per gente del nostro rango andare a invitare una persona della sua condizione».

«Questa non è una grande difficoltà», disse Banzayémon. «Dal momento che anch’io sono un samurai, non sarà sconveniente che vada da lui, gli parli educatamente e lo porti qui».

Gli altri due accettarono volentieri la proposta, e Banzayémon scese al piano inferiore, si avvicinò a quello strano samurai e lo salutò dicendo:

«Attendi un momento, ti prego, onorevole samurai. Il mio nome è Fuwa Banzayémon, al tuo servizio. Sono un rônin e, a giudicare dal tuo aspetto, lo sei anche tu. Spero che tu non mi consideri sgarbato se mi permetto di chiederti l’onore della tua amicizia e di venire nella casa da tè a bere una coppa di vino insieme a me e ai miei amici».

Lo strano samurai, che altri non era che Sanza, osservando l’interlocutore attraverso le fessure del cappello di bambù e riconoscendo il suo nemico Banzayémon, ebbe un sussulto di sorpresa e, senza scoprirsi il capo, disse duramente:

«Ti sei dimenticato la mia faccia, Banzayémon?»

Per un attimo Banzayémon fu colto di sorpresa, ma ripresosi rapidamente rispose:

«Ah, nobile Sanza, devi essere molto infuriato con me, ma da quando ho rubato la Muramasa e sono fuggito a Yedo non ho avuto pace: sono stato perseguitato dal rimorso per il crimine che ho commesso. Non mi opporrò alla tua vendetta, fai di me quello che credi meglio, anzi prenditi la mia via e fai che queste sofferenze abbiano fine».

«No», rispose Sanza, «uccidere un uomo che si pente delle sue colpe è un’azione vile e meschina. Quando hai rubato la Murasama che il mio signore mi aveva affidato, sono caduto in disgrazia e rovina. Restituiscimi la spada, in modo che io possa presentarla al mio signore, e ti risparmierò la vita. Non voglio uccidere un uomo indifeso».

«Sanza, mio signore, ti ringrazio per la tua pietà. In questo momento non ho con me la spada, ma se andrai in quella casa da tè e aspetterai ancora un momento, andrò a prenderla e la consegnerò nelle tue mani».

Sanza acconsentì, e i due entrarono nella casa da tè, dove i due compagni di Banzayémon li stavano aspettando. Ma Banzayémon, vergognandosi della sua cattiva azione, continuò a fingere che Sanza fosse uno sconosciuto e lo presentò come tale dicendo:

«Vieni, onorevole samurai, dal momento che abbiamo l’onore della tua compagnia, permettimi di offrirti una tazza di vino».

Banzayémon e i due uomini offrirono a Sanza un gran numero di tazze di vino, tanto che un po’ alla volta i fumi dell’alcol gli salirono alla testa, e cadde addormentato. Allora Gombei e Shirobei uscirono a fare una passeggiata, Banzayémon, rimasto solo con l’uomo addormentato, cominciò a escogitare nuovi piani contro di lui. All’improvviso un pensiero lo colpì. Senza far rumore prese la spada di Sanza che questi aveva posato accanto a sé quando era entrato nella stanza, scese cautamente al pianterreno con la spada e, uscito nel giardino dietro la casa, colpì e smussò con una pietra il filo della lama, poi, dopo aver reso l’arma inservibile, la infilò nel fodero e risalito di corsa al piano superiore, la rimise al suo posto senza svegliare Sanza che, non sospettando il minimo tradimento, continuava a dormire sotto gli effetti del vino. A un certo momento si svegliò e, vergognandosi di aver ecceduto nel bere, disse a Banzayémon:

«Coraggio, Banzayémon, abbiamo aspettato troppo a lungo, dammi la spada Murasama e fammi andar via».

«Naturalmente», rispose l’altro in tono di scherno, «muoio dalla voglia di restituirtela, ma disgraziatamente, a causa della mia povertà, sono stato costretto a impegnarla in cambio di cinquanta monete d’argento. Se hai abbastanza denaro con te, dammelo e ti restituirò la spada».

«Miserabile!» gridò Sanza nel vedere che Banzayémon cercava di prendersi gioco di lui. «Ne ho abbastanza dei tuoi vili sotterfugi! Se non potrò riportare indietro la spada, in cambio porterò al mio signore la tua testa! Fatti sotto», aggiunse battendo il piede con impazienza, «difenditi!»

«Con vero piacere, ma non in questa casa da tè. Andiamo sul tumulo e combattiamo là»

«D’accordo, non sarebbe giusto procurare fastidi al padrone di casa. Andiamo sul tumulo di Yoshiwara»

Si recarono quindi sul tumulo e, sguainate le spade, cominciarono a combattere accanitamente. Non appena si sparse per Yoshiwara la notizia che sul tumulo era in corso un duello, la gente accorse in massa per vedere il combattimento, e tra loro c’erano anche Tôken Gombei e Shirobei, i compagni di Banzayémon i quali, vedendo che i duellanti erano il loro amico e lo strano samurai, cercarono di mettersi tra i contendenti e di fermare il combattimento, ma, impediti dalla folla, furono costretti a fare da spettatori.

I due uomini lottavano disperatamente, ciascuno dei due spinto da una furia feroce contro l’altro, ma Sanza, che era il miglior combattente dei due, riuscì a colpire più volte Banzayémon senza ferirlo. Meravigliato di ciò, Sanza si scagliò avanti con tutte le sue forze e combatté con tanta bravura che tutti gli spettatori lo applaudirono, e Banzayémon, pur sapendo che la spada dell’avversario era senza taglio, fu così terrorizzato che inciampò e cadde. Sanza, da quel soldato valoroso che era, non volle colpire un nemico caduto e lo esortò a rialzarsi e riprendere a combattere. Così ricominciarono il combattimento, e Sanza, che fin dall’inizio era stato in vantaggio, cadde a sua volta. Banzayémon, dimenticando la pietà mostrata nei suoi confronti, si lanciò in avanti con gli occhi brillanti di gioia e trafisse Sanza al fianco mentre questi giaceva a terra. Debole com’era non riuscì ad alzare la mano per salvarsi, il suo vile nemico gli si avvicinò per colpirlo di nuovo, quando gli astanti gli gridarono di vergognarsi della sua bassezza. Poi Gombei e Shirobei alzarono la voce fino a coprire gli altri e dissero:

«Vigliacco! Hai già dimenticato che solo un attimo fa lui ti ha risparmiato la vita? Animale! Finora siamo stati tuoi amici, ma ora saremo i salvatori di questo uomo d’onore».

Con queste parole i due estrassero i pugnali e gli spettatori caddero all’indietro mentre si gettavano contro Banzayémon che, terrorizzato dalle parole e dai volti feroci, fuggì senza aver vibrato a Sanza il colpo mortale. I due tentarono d’inseguirlo, ma riuscì a fuggire, e così tornarono indietro per aiutare il ferito. Quando tornò in sé grazie alle loro cure, gli parlarono e gli fecero coraggio, chiedendogli da quale provincia proveniva, così avrebbero scritto ai suoi amici e avrebbero raccontato loro cosa gli era accaduto. Sanza, con una voce resa debole dalla sofferenza e dalla perdita di sangue, disse loro il suo nome e raccontò la storia della spada rubata e della sua inimicizia contro Banzayémon.

«Ma poco fa», aggiunse, «mentre stavo combattendo, ho colpito Banzayémon più di una volta senza risultato. Come ha potuto accadere?»

Allora i due esaminarono la spada che aveva fallito e videro che il filo era stato smussato. S’indignarono più che mai per la viltà del cuore di Banzayémon e raddoppiarono le cure verso Sanza, ma lui nonostante tutti i loro sforzi s’indeboliva sempre più, finché smise di respirare. Allora gli diedero una onorevole sepoltura nel terreno di un tempio e scrissero alla moglie e al figlio di Sanza descrivendo le circostanze della sua morte.

Quando la moglie di Sanza, che aveva atteso a lungo con ansia il ritorno del marito, aprì la lettera e apprese le crudeli circostanze della morte, pianse amaramente la sua perdita insieme al figlio Kosanza. Allora Kosanza, che all’epoca aveva quattordici anni, disse alla madre:

«Consolati, madre mia, poiché andrò a Yedo e cercherò questo Banzayémon, l’assassino di mio padre, e non mancherò di vendicare la sua morte. Perciò adesso prepara tutto quello di cui ho bisogno per questo viaggio».

E mentre si stavano consultando sul modo di vendicarsi, Umanosuké, il figlio di Umanojô, che era stato ucciso da Sanza, udito che ebbe della morte del nemico di suo padre, si recò alla loro casa. Ma non aveva intenzioni ostili. È vero, Sanza aveva ucciso suo padre, ma la vedova e l’orfano non avevano colpa, e lui non provava risentimento verso di loro, anzi considerava Banzayémon loro nemico comune. Era stato lui che con le sue azioni malvagie aveva causato tutto il male che era capitato e adesso, uccidendo Sanza, aveva privato Umanosuké del suo diritto di vendicarsi. Con questi sentimenti disse a Kosanza:

«Onorevole Kosanza, ho udito che tuo padre è stato crudelmente assassinato da Banzayémon a Yedo. So che tu desideri vendicarne la morte in quanto figlio di un soldato; ma se ti degnerai di accettare i miei umili servigi, sarò il tuo attendente e ti aiuterò al meglio delle mie capacità. Banzayémon sarà nemico mio quanto tuo».

«No, onorevole Umanosuké, anche se ti ringrazio dal profondo del cuore, non posso accettare da te questo favore. Mio padre Sanza ha ucciso il tuo nobile padre: il fatto che tu voglia ripagare così questa disgrazia è più che gentile, ma non posso accettare che tu metta in pericolo la tua vita per aiutarmi».

«Ascoltami», replicò sorridendo Umanosuké, «e la mia offerta di aiutarti ti sembrerà meno strana. L’anno scorso, quando il cadavere insanguinato di mio padre giaceva sulla spiaggia, tuo padre mi promise solennemente che sarebbe tornato perché potessi vendicarmi non appena avesse ricuperato la spada rubata. Banzayémon, uccidendolo sul tumulo di Yoshiwara, me lo ha impedito, e ora su chi posso vendicare la morte di mio padre, se non su colui la cui bassezza ne è stata la causa? Ho quindi deciso di venire con te a Yedo e di non far ritorno al mio paese prima che l’assassino dei nostri due padri abbia espiato tutte le sue colpe».

Quando Kosanza udì questo nobile discorso, non poté nascondere la propria ammirazione; e la vedova, inchinandosi ai piedi di Umanosuké, versò lacrime di gratitudine.

I due giovani, essendosi accordati per essere compagni, prepararono tutto per il viaggio ed ebbero il benestare del principe per mettersi alla ricerca del traditore Banzayémon. Raggiunsero Yedo senza incontrare pericoli e, preso alloggio in una locanda, cominciarono a indagare. Ma a dispetto delle ricerche vaste e approfondite, non riuscirono ad avere notizie del loro nemico. Passati che furono tre mesi in questo modo, Kosanza cominciò a vergognarsi dei ripetuti fallimenti, ma Umanosuké lo incoraggiava e confortava esortandolo a nuovi tentativi. Ma presto li colpì una grave disgrazia: Kosanza si ammalò di oftalmia, e né le cure premurose dell’amico, né le medicine dei dottori per le quali Umanosuké spese tutto il suo denaro furono efficaci sul ragazzo, che ben presto divenne completamente cieco. Senza amici e senza denaro, uno privo della vista e soltanto un ingombro per l’altro, i due giovani erano arrivati alla fine delle risorse. Allora Umanosuké, ridotto in completa miseria, fu costretto ad accompagnare Kosanza ad Asakusa perché mendicasse sul ciglio della strada, mentre lui stesso vagava qua e là raggranellando ciò che poteva dalla carità di coloro che vedevano la sua miserevole condizione. Ma a dispetto di tutto ciò, non aveva mai perso di vista la vendetta, anzi quasi ringraziava la fortuna per l’occasione che gli aveva offerto facendolo diventare un mendicante, perché così aveva la possibilità di continuare la sua caccia in rifugi inconsueti e nascosti in cui nella precedente condizione più agiata non avrebbe potuto entrare. E così percorreva la città in lungo e in largo, appoggiandosi a un robusto bastone in cui aveva nascosto la spada, impaziente attesa che la fortuna lo mettesse faccia a faccia con Banzayémon.

Ora Banzayémon, dopo aver ucciso Sanza sul tumulo di Yoshiwara, non osava più farsi vedere in casa di Chôbei, il padre della Otokodaté, perché sapeva che i due uomini, Tôken Gombei e Shirobei “il puledro selvaggio”, non solo avevano riferito brutte cose su di lui, ma lo avrebbero anche ucciso se fosse capitato nelle loro mani, tanto grande era la loro indignazione per il suo vile comportamento; così era entrato a far parte di una compagnia di saltimbanchi e si guadagnava da vivere esibendosi in trucchi con la spada e vendendo polvere dentifricia ad Asakusa. Un giorno, mentre stava recandosi ad Asakusa per dedicarsi al suo commercio, notò un mendicante cieco in cui, malgrado l’aspetto miserando e molto cambiato, riconobbe il figlio del suo nemico. Pensò giustamente che, malgrado la condizione apparentemente indifesa del ragazzo, la cosa non prometteva niente di buono per lui; così, salito al piano superiore di una casa da tè, si mise in osservazione per vedere chi sarebbe venuto ad aiutare Kosanza. Non dovette aspettare a lungo. Poco dopo vide arrivare un secondo mendicante che disse parole gentili e incoraggianti al giovane cieco, e guardando con attenzione, vide che il nuovo arrivato era Umanosuké. Scoperto così chi era sulle sue tracce, tornò a casa e pensò al sistema per uccidere i due mendicanti; quindi attese e li seguì fino alla povera capanna in cui abitavano, e una sera, saputo che Umanosuké era assente, entrò. Kosanza, essendo cieco, pensò che i passi fossero quelli di Umanosuké e balzò in piedi per dargli il benvenuto, ma l’altro, con una crudeltà così spietata che nemmeno lo stato miserevole del ragazzo poté smuovere, uccise Kosanza mentre lui allungava inutilmente le mani cercando a tastoni il suo amico. La cosa non era ancora finita, quando Umanosuké tornò e, sentendo che qualcuno si azzuffava dentro la capanna, estrasse la spada nascosta nel bastone e si precipitò dentro; ma Banzayémon, approfittando dell’oscurità, lo evitò e fuggì dalla capanna. Umanosuké si lanciò prontamente all’inseguimento, ma proprio quando stava per afferrarlo, Banzayémon, girandosi con la spada sguainata, ferì Umanosuké alla coscia, cosicché questi inciampò e cadde, e l’assassino si diede rapidamente alla fuga. Il giovane ferito cercò di inseguirlo, ma il dolore per la ferita lo costrinse a desistere, per cui tornò a casa e trovò il suo compagno cieco che giaceva morto disteso nel suo sangue. Maledicendo la sua sorte infelice, radunò i mendicanti della confraternita di cui faceva parte, e tutti insieme seppellirono Kosanza, e dal momento che lui stesso era troppo povero per pagarsi un chirurgo o comprare delle medicine per curarsi la ferita, rimase zoppo.

Era questo il tempo in cui Shirai Gompachi, che viveva sotto la protezione di Chôbei, il padre della Otokodaté, era innamorato di Komurasaki, la bella cortigiana che viveva all’insegna de “Le Tre Spiagge” nel quartiere di Yoshiwara. Aveva da tempo esaurito i suoi scarsi risparmi e aveva preso l’abitudine di rimpinguare la borsa uccidendo e rapinando, in modo da poter continuare la sua vita selvaggia e dissoluta. Una sera, mentre era impegnato nel suo mestiere di tagliagole, i suoi compagni, che sospettavano da tempo che ci fosse qualcosa che non andava, mandarono uno dei loro di nome Sebei a sorvegliarlo. Gompachi, non sospettando neppure lontanamente che qualcuno lo stesse seguendo, camminò lungo la strada finché incontrò una guardia che uccise e derubò, ma dato che il bottino era magro, attese una seconda occasione e, vedendo una luce muoversi in lontananza, si nascose nell’ombra di un grande recipiente per l’acqua piovana aspettando che comparisse colui che portava la lanterna. Quando l’uomo fu vicino, Gompachi notò che era vestito da viaggiatore e portava un lungo pugnale; allora balzò fuori dal suo nascondiglio e cercò di ucciderlo; ma il viaggiatore saltò agilmente di lato e dimostrò di non temere l’avversario estraendo il pugnale e combattendo con coraggio per la sua vita. Purtroppo però non era all’altezza di resistere a un guerriero come Gompachi che, dopo un feroce combattimento, lo uccise e s’impadronì del bottino che ammontava a duecento ryō. Al colmo della gioia per aver trovato una somma tanto alta, Gompachi stava per avviarsi verso Yoshiwara quando Seibei, un suo compagno che aveva assistito pieno di orrore a entrambi gli assassini, si fece avanti e prese a rimproverarlo per la sua malvagità. Ma Gompachi aveva una così buona parlantina ed era tanto benvoluto dai suoi compagni, che non gli riuscì difficile convincere Seibei a dimenticare tutto e ad accompagnarlo a Yoshiwara per distrarsi un po’. Mentre camminavano chiacchierando, Seibei disse a Gompachi:

«L’altro giorno ho acquistato un nuovo pugnale, ma non ho ancora avuto l’occasione di provarlo. Tu che hai tanta esperienza nell’arte delle armi potresti essere un ottimo giudice. Fammi la cortesia di esaminare questo pugnale e di dirmi se può servire a qualcosa».

«Fra poco vedremo di che metallo è fatto», rispose Gompachi. «Basterà sperimentarlo sul primo mendicante in cui ci imbatteremo».

In un primo momento Seibei fu terrorizzato da questa proposta criminosa, ma un po’ alla volta cedette alle argomentazioni del compagno, e i due proseguirono il cammino fino a quando Seibei notò un mendicante zoppo che dormiva disteso sul tumulo subito fuori di Yoshiwara. Il suono dei loro passi svegliò il mendicante, che vedendo un samurai e una guardia dirigersi nella sua direzione parlando certamente di lui, pensò che il loro confabulare non promettesse niente di buono. Così fece finta di continuare a dormire sorvegliandoli nello stesso tempo attentamente, e quando Seibei gli si avvicinò brandendo il pugnale, il mendicante, schivando il colpo, afferrò il braccio di Seibei e torcendolo lo gettò giù nel fango. Gompachi, vedendo il suo amico ridotto a mal partito, assalì il mendicante il quale, estraendo la spada dal bastone, a dispetto del fatto che era zoppo e non poteva muovere liberamente le gambe, menò fendenti tanto fulminei che Gompachi non riuscì ad aver ragione di lui, e malgrado Seibei fosse strisciato fuori dal fango e fosse accorso in suo aiuto, il mendicante, per nulla intimorito, menava colpi così ben assestati che ferì Seibei alla tempia e al braccio. Allora Gompachi, pensando che dopo tutto non aveva conti da regolare con il mendicante e che sarebbe stato meglio occuparsi delle ferite di Seibei piuttosto che continuare a combattere senza scopo, portò via Seibei lasciando in pace il mendicante, che essendo zoppo non era in grado di inseguirli. Quando esaminò le ferite di Seibei, le trovò tanto gravi da costringerli a rinunciare alla serata di divertimento e a tornare a casa. Così fecero ritorno alla casa di Chôbei, il padre della Otokodaté, e Seibei, per paura di farsi vedere ferito, finse di non sentirsi bene e andò a letto. Il mattino seguente Chôbei, avendo bisogno dei servigi del suo apprendista Seibei, lo mandò a chiamare ed essendogli stato riferito che era malato, si recò nella sua stanza e, con grande stupore, vide la ferita alla tempia. In un primo momento l’uomo ferito rifiutò di rispondere a qualsiasi domanda sul modo in cui era stato ferito, ma alla fine, dietro le insistenze di Chôbei, raccontò tutta la storia di quanto era accaduto la sera prima. Quando Chôbei udì il racconto, intuì che il coraggioso mendicante doveva essere un nobile samurai travestito che, dovendo vendicare un misfatto, stava aspettando di incontrare il suo nemico; e desideroso di aiutare un uomo tanto coraggioso, quella sera stessa si recò in compagnia dei suoi due fedeli apprendisti, Tôken Gombei e Shirobei “il puledro selvaggio”, al tumulo fuori di Yoshiwara per cercare il mendicante. Questi, per nulla spaventato dall’avventura della sera precedente, si era sistemato come al solito e dormiva sul tumulo, quando Chôbei si avvicinò a lui e disse:

«Mio signore, sono Chôbei, capo della Otokodaté, al tuo servizio. Ho appreso con grande rincrescimento che due dei miei uomini ti hanno offeso e aggredito la notte scorsa. Tuttavia, per fortuna, anche se Gompachi è un abile spadaccino, non è riuscito ad aver ragione di te ed è stato costretto a battere in ritirata. Per questo sono sicuro che tu sei un nobile samurai che per qualche scherzo del destino è diventato zoppo e mendicante. Quindi ora ti prego di raccontarmi tutta la tua storia affinché, pur non essendo io che un umile uomo d’armi, possa aiutarti, sempre che tu mi permetta di farlo».

In un primo momento lo zoppo cercò di eludere le domande di Chôbei, ma alla fine, colpito dalla franchezza e cortesia delle sue parole, rispose:

«Mio signore, il mio nome è Takagi Umanosuké e sono nativo di Yamato», dopodichè raccontò tutte le disgrazie che la malvagità di Banzayémon gli aveva causato.

«È davvero una storia curiosa», disse Chôbei che aveva ascoltato con crescente indignazione. «Questo Banzayémon, prima che conoscessi la bassezza del suo cuore, è stato sotto la mia protezione. Ma dopo aver ucciso Sanza, non lontano da qui, è stato braccato da questi miei due apprendisti e da allora non è più tornato a casa mia».

Dopo aver presentato i due apprendisti a Umanosuké, Chôbei gli presentò una serie di abiti di seta adatti a un gentiluomo, gli fece togliere e gettare via gli stracci da mendicante, lo accompagnò a un bagno pubblico e gli fece acconciare i capelli. Poi chiese a Tôken Gombei di ospitarlo e prendersi cura di lui e gli mandò un famoso medico che sottopose la sua coscia ferita a un accurato trattamento. In capo a due mesi il dolore era quali scomparso e poteva stare facilmente in piedi, dopo un altro mese poteva camminare un po’, e Chôbei lo fece trasferire a casa propria, raccontando alla moglie e agli apprendisti che si trattava di uno dei suoi parenti che era venuto da lontano per fargli visita.

Dopo un po’ di tempo, quando Umanosuké era quasi guarito, si recò a un celebre tempio per una cerimonia e, mentre tornava a casa dopo il tramonto, fu sorpreso da un rovescio di pioggia e cercò riparo sotto il cornicione di una casa in un quartiere della città chiamato Yanagiwara, in attesa che il cielo si schiarisse. Si dà il caso che quella stessa sera Gompachi fosse uscito per una delle sue sanguinarie spedizioni in cui lo trascinava la sua povertà e l’amore per Komurasaki, e vedendo un samurai nell’oscurità balzò contro di lui senza aver riconosciuto Umanosuké, che sapeva essere amico del suo padrone Chôbei. Umanosuké sguainò la spada e si difese, tanto che poco dopo riuscì a ferire alla fronte Gompachi, che vedendosi sconfitto si diede alla fuga protetto dall’oscurità della notte. Umanosuké, nel timore che si riaprissero le sue ferite da poco sanate, non si gettò all’inseguimento e rientrò tranquillamente alla casa di Chôbei. Quando Gompachi tornò a casa a sua volta, inventò una storia per non raccontare a Chôbei la vera causa della ferita alla fronte. Ma a Chôbei, che aveva sentito Umanosuké rimproverare Gompachi per la sua malvagità, non ci volle molto per capire la verità e poiché non voleva tenere un brigante assassino presso di lui, gli diede un po’ di denaro e gli ordinò di non mettere mai più piede in casa sua.

Ora Chôbei, vedendo che Umanosuké aveva ricuperato le forze, divise in squadre gli apprendisti per dar la caccia a Banzayémon, in modo che fosse fatta vendetta. Dopo breve tempo gli fu riferito che Banzayémon si guadagnava da vivere tra i saltimbanchi di Asakusa; quindi Chôbei riferì l’informazione a Umanosuké, il quale si preparò in modo opportuno. La mattina seguente i due si recarono ad Asakusa, dove Banzayémon stava meravigliando una folla di contadini esibendosi in giochi di abilità con la spada.

Allora Umanosuké, facendosi largo attraverso la calca di gente stupita, gridò: «Codardo assassino, è giunta la tua ora! Io, Umanosuké, figlio di Umanojô, sono venuto a chiedere vendetta per tre innocenti che sono morti per colpa della tua slealtà. Se sei un uomo, difenditi. Oggi la tua anima vedrà l’inferno!»

Con queste parole si scagliò furiosamente contro Banzayémon che, vedendosi preclusa ogni via di scampo, si mise in guardia. Ma il suo cuore vile tremava davanti al vendicatore, e poco dopo giaceva coperto di sangue ai piedi dell’avversario.

Impossibile dire quale fu la gratitudine di Umanosuké verso Chôbei per l’aiuto che gli aveva dato e come conservò sempre questa gratitudine nel suo cuore anche dopo essere tornato in patria, considerando Chôbei più che un secondo padre.

E fu così che Chôbei usò il suo potere per punire il cattivo e ricompensare il buono, elargendo con abbondanza al povero e soccorrendo l’infelice, così che il suo nome fu onorato ovunque. Non resta dunque che narrare le tragiche circostanze della sua morte.

Abbiamo già riferito che il signore Midzuno Jiurozayémon, capo della confraternita dei nobili, non era riuscito nei suoi tentativi di svergognare Chôbei, il padre della Otokodaté; e che questi invece, grazie al suo spirito brillante, era riuscito a fare in modo che la superbia di quel nobile si ritorcesse contro di lui. Il fallimento di questi tentativi bruciava nel petto di Jiurozayémon, che odiava intensamente Chôbei e cercava il modo di vendicarsi di lui. Un giorno mandò uno dei suoi alla casa di Chôbei con un messaggio in cui si diceva che Jiurozayémon sarebbe stato onorato di ricevere Chôbei nella propria casa e di offrirgli una coppa di vino in cambio dell’ottima pasta fredda che gli era stata offerta qualche tempo addietro. Chôbei sospettò subito che nell’inviargli questo amichevole invito quell’astuto nobile gli stava tendendo un tranello, ma sapeva che se avesse rifiutato per paura sarebbe stato tacciato di essere un codardo e sarebbe diventato lo zimbello di tutti. Senza preoccuparsi che Jiurozayémon potesse riuscire nel suo intento, mandò a chiamare il suo apprendista favorito, Tôken Gombei, e gli disse:

«Sono stato invitato a bere qualcosa da Midzuno Jiurozayémon. So perfettamente che questo non è altro che uno stratagemma per ripagarmi di essermi preso gioco di lui, e forse il suo odio arriverà fino a uccidermi. Ciononostante ci andrò e correrò il rischio, e se mi accorgerò che vuole giocarmi un brutto tiro, libererò il mondo da un tiranno che passa la vita opprimendo le famiglie indifese dei contadini e delle guardie. Ma anche se sarò ucciso, la mia vita ripagherà queste malefatte. E tu domani prenderai un cesto da sepoltura e porterai via il mio cadavere dalla casa di quello Jiurozayémon».

Quando Tôken Gombei udì il “Padre” parlare in questo modo, fu preso dall’orrore e cercò di convincerlo a non accettare l’invito. Ma ormai Chôbei aveva deciso e, senza badare alle rimostranze di Gombei, continuò dandogli istruzioni sul modo di disporre delle proprietà e di sistemare i suoi affari dopo la sua morte.

Il giorno seguente, verso mezzogiorno, si preparò a recarsi alla casa di Jiurozayémon, ordinando a uno degli apprendisti di precederlo con un dono di convenienza. Jiurozayémon, che stava aspettando con impazienza l’arrivo di Chôbei, non appena lo sentì giungere ordinò ai servitori di scortarlo alla sua presenza, e Chôbei, che aveva ordinato agli apprendisti di andar via e di tornare a prenderlo quella sera, entrò in casa.

Appena arrivato nella stanza vicino a quella in cui sedeva Jiurozayémon ebbe la conferma che i suoi sospetti di tradimento erano fondati. Infatti due uomini con la spada sguainata si lanciarono su di lui cercando di ucciderlo. Ma lui, schivando abilmente i loro colpi, fece lo sgambetto a uno e con un calcio nelle costole mandò un altro barcollante e senza fiato contro il muro; poi, tranquillo come se niente fosse accaduto, si presentò davanti a Jiurozayémon che, sbirciando attraverso una fessura nella parete scorrevole, aveva visto la sconfitta dei suoi uomini.

«Benvenuto, maestro Chôbei, benvenuto», disse. «Ho udito sempre dire che sei un uomo coraggioso e ho voluto vedere di quale stoffa sei fatto: così ho mandato i miei uomini a mettere alla prova il tuo coraggio. I tuoi sono stati dei veri colpi da maestro. E ora ti prego di scusarmi per questa accoglienza incivile: vieni a sederti con me».

«Non parlare così, mio signore», replicò Chôbei sorridendo con aria leggermente sprezzante. «Sono consapevole che la mia misera abilità non può stare alla pari con quella di un nobile samurai, e se quei due onorevoli signori poco fa hanno avuto la peggio, è stata solo questione di fortuna, nient’altro».

E così, dopo l’usuale scambio di convenevoli, Chôbei sedette vicino e Jiurozayémon, e i servitori portarono vino e spezie. Ma prima di cominciare a bere Jiurozayémon disse:

«Devi essere stanco per il cammino che hai percorso in un giorno caldo come questo, maestro Chôbei. Credo che un bagno potrebbe darti refrigerio, quindi ho ordinato ai miei servitori di preparartelo. Gradisci prendere un bagno e metterti comodo?»

Chôbei sospettò che si trattasse di uno stratagemma per farlo spogliare e sorprenderlo impreparato in un momento in cui aveva posato la spada. Malgrado ciò rispose sorridendo:

«Vostra signoria è molto gentile. Sarò ben lieto di approfittare della cortese offerta. Ti prego di scusarmi per qualche istante».

Ciò detto, si recò nella stanza da bagno e, toltosi i vestiti, entrò nella vasca perfettamente convinto che quello sarebbe stato il luogo della sua morte. Ma non aveva paura e non tremava, perché, anche se doveva morire, nessuno potesse dire che era stato un codardo. Allora Jiurozayémon, chiamando i suoi uomini, gridò:

«Presto! Sprangate la porta della stanza da bagno! Adesso è nostro! Se riesce a uscire, molti perderanno la vita. È capace di tenere testa a sei avversari in un combattimento faccia a faccia. Sprangate la porta, ho detto, accendete il fuoco sotto la vasca; lasciamolo bollire finché muore e liberiamoci di lui! Presto, gente, presto!»

Sprangarono dunque la porta e accesero il fuoco fino a quando l’acqua della vasca cominciò a sibilare e gorgogliare. Chôbei, nella sua sofferenza, cercò di sfondare la porta, ma Jiurozayémon ordinò ai suoi uomini di conficcare le lance attraverso la parete divisoria e ucciderlo. Chôbei riuscì ad afferrare e spezzare due delle lance, ma alla fine fu raggiunto da un colpo mortale tra le costole e morì da coraggioso per mano di gente vile.

Quella sera Tôken Gombei, che con meraviglia della moglie di Chôbei aveva acquistato un cesto da sepoltura, andò con sette altri apprendisti a portar via dalla casa di Jiurozayémon il cadavere del Padre della Otokodaté. Quando i servitori li videro, li schernirono dicendo:

«E allora? Siete venuti a portar via in un bidone dei rifiuti il vostro maestro ubriaco?»

«No», rispose Gombei, «abbiamo portato una bara per il suo cadavere, come ci ha ordinato».

Quando i servitori udirono ciò, furono ammirati dal coraggio di Chôbei, che era andato consapevolmente incontro al suo destino. Il cadavere di Chôbei fu messo nel cesto e consegnato agli apprendisti, che giurarono di vendicarne la morte. Dovunque i poveri e i diseredati piansero la morte di quell’uomo buono. Il figlio Chômatsu ne ereditò la proprietà e la moglie gli rimase fedele fino al giorno della morte, pregando di poter sedere con lui in paradiso nel calice dello stesso fiore di loto.

Per parecchio tempo gli apprendisti di Chôbei si riunirono per preparare la vendetta, ma Jiurozayémon riuscì a eludere tutti i loro tentativi fino a quando, imprigionato dal governo nel tempio chiamato Kanyeiji, a Uyéno, non poté più essere raggiunto da coloro che gli davano la caccia.

Così visse e così mori Chôbei di Bandzuin, il Padre della Otokodaté di Yedo.

FINE

Note:

Cesto da sepoltura. La classe più bassa in Giappone era sepolta in posizione rannicchiata dentro una specie di barile. Ci sarebbe si quindi aspettati che una persona della condizione e con i mezzi di Chôbei avesse ordinato una cassa quadrata. È sbagliato ritenere che la cremazione dei morti fosse una pratica universale in Giappone: solo un trenta per cento della classe bassa, principalmente appartenente alla setta buddista del Montô, era cremata. I ricchi e i nobili erano seppelliti in più casse quadrate, una dentro l’altra, in posizione seduta, e i loro corpi erano parzialmente conservati dalla decomposizione riempiendo naso, orecchie e bocca con vermiglione. Nel caso di persone molto benestanti, la bara era completamente riempita di vermiglione. La famiglia del principe di Mito e alcuni altri nobili seppellivano i morti in posizione sdraiata.

Dono di convenienza. È usanza, quando ci si reca per la prima volta in visita a una casa, portare un dono al padrone, il quale lo ricambierà con uno di pari valore quando renderà la visita.

Hatamoto. Letteralmente “uomo della bandiera” era un vassallo diretto dello Shogun.

Lancia. Le donne giapponesi erano molto abili nell’uso delle armi; come arma usavano una lancia dalla forma abbastanza diversa dalle lance o alabarde che si usavano in Europa o in America: era a forma di mezzaluna. Una donna bene addestrata era così veloce che nessun nemico poteva arrivare a sfiorarla, era perfettamente in grado di difendersi da sola. Nelle famiglie all’antica le donne erano regolarmente istruite al combattimento con queste armi.

Pipa. La piccola pipa giapponese contiene solo due o tre boccate e, dal momento che il tabacco è arrotolato strettamente tra le dita prima di caricarla, la cenere, quando viene scossa fuori dalla pipa, ha la forma di una pallina ardente che si usa per accendere la seconda pipa.

Ryō . Il ryō è pari a circa 15 grammi d’oro.

Spade giapponesi: vedi

http://www.intk-token.it/forum/index.php?showtopic=8&mode=threaded

Vasca da bagno. Questo tipo di bagno in cui l’acqua è riscaldata da una stufa accesa dall’esterno è chiamato Goyémon-buro, ossia “bagno di Goyémon”, dal nome di un celebre bandito che attentò alla vita del celebre generale e governante del XVI secolo Taiko Sama e per i suoi misfatti fu condannato a morire nell’olio bollente.

Testo originale e immagini tratte da:

http://www.gutenberg.org